Worum geht es in diesem Modul?

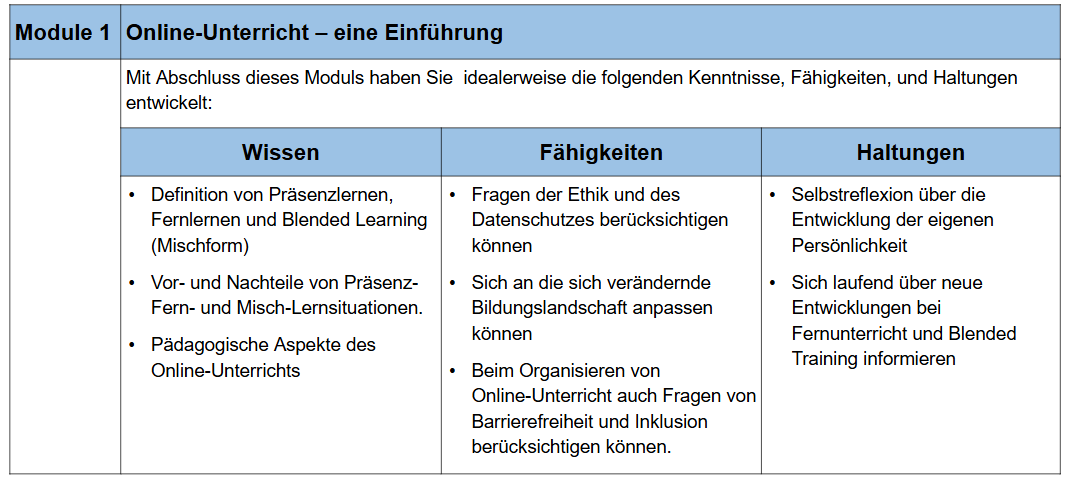

In diesem Modul besprechen wir Grundlagen des Online-Unterrichtens. Online-Unterricht wird manchmal auch „internetbasierter Fernunterricht“ genannt. Solchen Unterricht konzipieren und anbieten zu können, wird im heutigen Bildungsbetrieb immer wichtiger.

Dieses erste Modul unseres kleinen Kurses vermittelt Ihnen als Lehrperson einige Kenntnisse und Hilfsmittel dafür. Mit der größerwerdenden Rolle des Internets in der Gesellschaft verändern sich auch die Methoden von Bildung und Berufsausbildung. Der technologische Fortschritt führt zum Paradigmenwechsel auch im Bildungswesen. Lehrkräfte müssen ihre Arbeitsmethoden anpassen.

Dieses Modul stellt theoretische Grundlagen für den Online-Unterricht vor. Dies soll Ihnen helfen, Ihren Unterricht möglichst wirkungsvoll zu gestalten.

2. Selbstlernmaterial

Unterscheidung zwischen Fern-, Misch- und traditionellen Lernumgebungen :

Traditionelle Lernumgebungen – auch Präsenzlernen genannt – meint die gemeinhin bekannte Methode, das Lernen in einem physischen Raum, dem Klassenzimmer oder Seminarraum, in Anwesenheit eines Lehrers oder Ausbilders und einer mehr oder weniger großen Menge von Lernenden (Schülern) zu organisieren. Die Lernenden erscheinen regelmäßig persönlich am Lernort und interagieren dort mit der Lehrperson und den Mitlernenden (Mitschülern).

Online-Lernen (oder Distanzunterricht per Internet) meint organisierte Lernprozesse, bei denen Unterricht, Vermittlung von Inhalten, Reflexion der Lernenden und nicht zuletzt die Interaktion zwischen allen Beteiligten (Lernenden und Lehrenden) hauptsächlich übers Internet erfolgt. Diese Form der Organisation von Lernen ermöglicht es den Lernenden, nicht nur am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen sondern auch auf vielfältige zusätzliche Materialien zuzugreifen, ohne physisch an einem bestimmten Lernort zu sein.

Hier wird traditioneller Präsenzunterricht mit Online-Aktivitäten kombiniert, und zwar idealerweise so, dass sich Präsenz- und Online-Lernaktivitäten sinnvoll ergänzen.

Präsenzlernen, Online-Lernen und Blended Learning – Unterschiede

Präsenzlernen

- Persönliche Anwesenheit am Lernort (Klassenzimmer / Seminarraum)

- Vorgeplanter Zeitablauf (Stundenplan)

- Lehrer-Vortrag zur Instruktion

- Unmittelbares Feedback

- Soziale Interaktion

- Konkrete Lernressourcen

- Strukturiertes Curriculum

- Lernerfolgs-Beurteilungen unter Aufsicht

- Persönliche Hilfestellung

Online-Unterricht

- Zugang übers Internet

- Flexibilität und Bequemlichkeit

- Synchrones und asynchrones Lernen sind möglich

- Multimodale Bereitstellung von Inhalten

- Selbstgesteuertes Lernen

- Kontinuierliche Lernerfolgs-Beobachtung, -Bewertung und Feedback

- Hilfsmittel für Zusammenarbeit und Kommunikation

Blended Learning

- Teilnahme im Wechsel in Präsenz und online

- Flexible Lernpfade

- Ausgewogener Ansatz

- Mehr Engagement und Interaktion

- Integration technischer Kommunikationsmittel

- Personalisiertes Lernen

- Vielfältige Bewertungsmethoden

Vertiefung 1: Kollegiales Lernen

Vorteile des Online-Lernens (1)

Die Lernenden können in ihrem eigenen Tempo und von jedem Ort mit Internetanschluss aus auf die Kursmaterialien zuzugreifen und an den Aktivitäten teilzunehmen. Dies kommt unterschiedlichen Lebenssituationen zugute.

Fernunterricht bietet Möglichkeiten für Personen, die durch geografische, physische oder anderen Hemnisse von traditionellem Unterricht vor Ort ausgeschlossen sind. Es ermöglicht einem breiteren Publikum den Zugang zu Bildung.

Fernlernplattformen bieten häufig personalisiertes Lernen, indem sie Inhalte und Bewertungen an individuelle Lernerprofile und Leistungen anpassen. Das kann zu effektiverem Lernen führen.

Digitale Plattformen bieten eine Fülle von Ressourcen, darunter E-Books, Artikel, Videos, Simulationen und interaktive Inhalte. All dies ist den Lernenden leicht zugänglich.

Fernlernumgebungen bieten digitale Tools wie Diskussionsforen, virtuelle Gruppenräume und Plattformen für die Zusammenarbeit. Dies kann interaktiveres Lernen fördern.

Die Lernenden sparen Zeit und Kosten, die sonst mit dem Pendeln oder gar Umzug zum Ausbildungsort verbunden wären. Außerdem ist Fernunterricht für die Bildungseinrichtungen oft günstiger, da webiger Räume benötigt werden.

Fernunterricht ermöglicht es Lernenden aus verschiedenen Regionen und sogar Zeitzonen, am selben Programm teilzunehmen. Wo dies praktiziert wird, kann eine vielfältige und integrative Lerngemeinschaft entstehen.

Die Lernenden können die Inhalte in ihrem eigenen Tempo durcharbeiten. Dies fördert die Verständnistiefe

Vorteile des Online-Lernens (2)

Der Umgang mit Technologie trägt zur Entwicklung digitaler Kompetenz bei, einer entscheidenden Fähigkeit in der heutigen technologieabhängigen Welt.

Online-Unterricht bietet neue Chancen für die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung. Das trägt zur Karriereentwicklung und persönlichen Entfaltung bei.

Die Lernenden haben sofortigen Zugriff auf eine breite Palette digitaler Ressourcen und müssen nicht mehr auf physische Materialien oder Bibliothekszeiten warten.

Beim Distanzlernen kann der Einzelne Lernumgebung und -bedingungen wählen, die seinen Vorlieben und Lernstilen am besten entsprechen.

In Zeiten von Gesundheitskrisen oder anderen Ausnahmesituationen bietet das Distanzlernen eine sichere Alternative zum Präsenzunterricht. Gesundheitsrisiken werden gemieden.

Durch weniger Verkehr und weniger Ressourcen-Einsatz als in traditionellen Lernformen kann das Distanzlernen zu einer Verringerung der CO2-Emissionen und der Umweltbelastung beitragen.

HERAUSFORDERUNGEN

Vorteile des Online-Lernens (2)

Fächer, die praktische Übungen erfordern wie z.B. Handwerk, Tätigkeiten im Labor, Künstlerisches und Sport, sind aus der Ferne und ohne Zugang zu entsprechenden Arbeits- oder Trainingsstätten kaum zu erlernen.

Einige Fertigkeiten, insbesondere solche, die praktisch sind oder körperliche Anwesenheit erfordern, können aus der Ferne schwer zu beurteilen sein.

Eine effektive Kommunikation zwischen Lernenden und Ausbildern, aber auch zwischen den Lernenden untereinander unterlieg in einer Fernlernumgebung vielen Beschränkgungen.

Lange Bildschirmzeiten können zu Ermüdung, Belastung der Augen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.

Die Lernenden verpassen möglicherweise das unmittelbare, persönliche Feedback der Ausbilder*innen; dieses kann aber wichtig sein für das Verständnis und das Einprägen des Materials.

Isolation, Ungewissheit und Veränderungen im Tagesablauf, die mit der Einführung von Distanzunterricht einhergehen, können sich negativ auf die seelische Gesundheit und das Wohlbefinden der Lernenden auswirken.

Das Bewerten von Leistungen der Lernenden erfordert, dass Betrug (Verwendung unzulässiger Hilfsmittel; Sicherstellung der Identität des Prüflings) ausgeschlossen ist. Das ist in bei Online-Unterricht und Online-Prüfungen schwieriger zu erreichen als in herkömmlichen Lernumgebungen.

Vorteile des Online-Lernens (1)

Nicht alle Lernenden haben Zugang zu zuverlässigen Internetverbindungen, geeigneten Computern etc. Hier enstehen neue Ungleichheiten bei den Lernmöglichkeiten.

Sozioökonomische Faktoren erzeugen einen digital devide (eine Kluft im Digitalen): einige Lernende haben besserne Zugang zu als andere; hier verstärkt sich die Schere zwischen arm und reich bei den Bildungschancen.

Das Fehlen einer strukturierten Lernumgebung (Klassenzimmer) kann für manche Lernende hinderlich sein. Sie konzentrieren sich schlechter oder verlieren die Motivation.

Distanzunterricht kann isolierend wirken, da den Lernenden die sozialen Interaktionen und das Lernen unter Gleichgesinnten fehlen, die in einem physischen Klassenzimmer stattfinden.

Die Lernenden haben möglicherweise keinen Zugang zu physischen Ressourcen wie Lehrbüchern, Bibliotheksmaterial oder speziellen Geräten, die sie in einem traditionellen Klassenzimmer hätten.

Das Lernen von zu Hause aus kann zahlreiche Ablenkungen mit sich bringen, die es den Lernenden erschweren, konzentriert zu Lernen.

Distanzunterricht erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Zeitmanagement, da die Lernenden ihre Lernzeiten selbständig einteilen müssen.

Technische Probleme wie Internetausfall, Ausfall von Hardware oder Software können den Lernprozess stören.

RESSOURCE #1:

Artikel: Exploring Student and Teacher Experiences in Hybrid Learning Environments: Does Presence Matter?

Link zum Artikel: https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-021-00274-0

In dieser qualitativ und quantitativ angelegten Untersuchung werden zwei verschiedene hybride Lernkonzepte analysiert. Die Untersuchungsmethode stützt sich auf das ACAD-Konzept (Activity-Centred Analysis and Design). Artikel in englischer Sprache.

Vorteile von Blended Learning (1)

Blended Learning ermöglicht es den Lernenden, Zeit, Ort und Tempo des Lernens selbst zu bestimmen. Sie können auf Online-Inhalte und -Aktivitäten zugreifen, wann immer sie wollen, profitieren aber auch vom Kontakt mit der Lehrperson.

Blended Learning kann an die individuellen Bedürfnisse und Lernstile der Schüler angepasst werden. Es ermöglicht einen differenzierten Unterricht, bei dem die Schüler Inhalte und Aktivitäten erhalten, die auf ihre Fähigkeiten und Interessen zugeschnitten sind.

Blended-Learning-Umgebungen beinhalten häufig interaktive digitales Lernmaterial, aber auch gemeinschaftliche Online-Aktivitäten; damit wird die Interaktion zwischen den Lernenden sowie zwischen Lernenden und Lehrenden gefördert.

Blended Learning bietet Zugang zu einer breiten Palette digitaler Ressourcen wie Multimedia-Inhalten, E-Books, Simulationen und Online-Datenbanken. Diese Viefalt bereichert das Lern-Erleben.

Blended Learning versucht, die Vorteile des Präsenzunterrichts (wie sofortiges Feedback und soziale Interaktion) mit den Vorteilen des Online-Lernens (wie Flexibilität und leichter Zugang zu Ressourcen) zu verbinden..

Blended Learning kann den Zugang zur Bildung für Lernende erleichtern, die geografische, physische oder andere Hindernisse für den traditionellen Präsenzunterricht haben.

Blended Learning ermutigt die Lernenden, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Es fördert damit die Fähigkeiten zur Selbstmotivation, zum Zeitmanagement und zur eigenständigen Problemlösung.

BENEFITS - Gemischtes Lernen 2/2

Der Einsatz von Informationstechnologie beim Blended Learning ermöglicht es, Daten über die Leistung und das Engagement der Lernenden zu erfassen. Diese Daten können analysiert werden, um die Unterrichtsform so anzupassen, dass sie den Bedürfnissen der Lernenden besser entspricht.

Blended Learning hilft den Lernenden, Kompetenzen und Fähigkeiten zu entwickeln, ohne die man in der Arbeitswelt heute nicht mehr auskommt.

Blended Learning kann für Bildungseinrichtungen kostengünstig sein, da es den Bedarf an physischen Einrichtungen und Ressourcen senkt. Es senkt auch die Kosten der Lernenden fürs Pendeln oder Umziehen in einen anderen Ort.

Durch die Kombination von visuellen, auditiven und interaktiven Lernmodalitäten kann Blended Learning das Verinnerlichen des Stoffes erleichtern.

Blended Learning erlaubt es, unterschiedlichen Lernbedürfnissen parallel gerecht zu werden. Damit wird die Zugänglichkeit des Lernangebots auch für Behinderte verbessert.

Herausforderungen beim Blended Learning (1)

Hohe Anforderungen an die Lehrperson: Die richtige Mischung aus Präsenz- und Online-Aktivitäten zu finden, kann anspruchsvoll sein. Es erfordert sorgfältige Planung.

Technikeinsatz: Sicherzustellen, dass Online- und Präsenz-Teile beim Blended Learning nahtlos ineinander übergehen und reibungslos funktionieren, erfordert auch kundigen Einsatz der technischen Mittel.

Digitale Kluft und Zugang zu Technologie: Lernende haben unterschiedlich guten Zugang zu Geräten und zum Internet. Das gefährdet die Chancengleichheit und die Lernergebnisse.

Aufrechterhaltung des Engagements in beiden Lernumgebungen: Es kann herausfordernd sein, ein gutes Maß an Engagement sowohl in den Online- als auch in den Präsenz-Teilen aufrechtzuerhalten. Besonders schwierig ist es, zu erreichen, dass die Lernenden auch an den virtuellen Aktivitäten gleichmäßg teilnehmen.

Konsistenz der Unterrichtsqualität: Damit die Qualität des Unterrichts sowohl im Online- als auch im Präsenzunterricht erhalten bleibt, ist sorgfältige Planung erforderlich.

Umgang mit der Software: Lehrende und Lernende müssen sich mit verschiedenen Software-Produkten auseinandersetzen, die oft neu für sie sind.

Zeitmanagement und selbstgesteuertes Lernen: Blended Learning verlangt von den Lernenden ein effektives Zeitmanagement. Lernende haben mehr Verantwortung für ihr Lernen. Manchen fällt das schwer.

Herausforderungen beim Blended Learning (2)

Wechsel zwischen Lernumgebungen: Die Lernenden müssen in der Lage sein, zwischen dem physischen Klassenzimmer und der Online-Plattform zu wechseln. Das erfordert Anpassungsfähigkeit und Vertrautheit mit beiden Umgebungen.

Zugang zu den Lernmitteln: Es muss sichergestellt werden, dass alle Schüler den gleichen Zugang zu den Materialien und Programmen haben.

Bewertung: Die Entwicklung von Verfahren zur Bewertung des Lernerfolgs kann aufwendig seinm. Es müssem die Lernergebnisse sowohl im Online- als auch im Präsenzteil gemessen werden, und im Präsenzteil müssen Tricksereien vermieden werden.

Weiterbildung der Lehrkräfte: Lehrkräfte benötigen möglicherweise Schulungen oder andere Unterstützung, um Gerätschaften, Software und Materialien sinnvoll in den Unterricht zu integrieren.

Überwachung von Lernfortschritt und Teilnahme: Die Verfolgung des Engagements und der Fortschritte der Lernenden in beiden sowohl im Online- als auch im Präsenzunterricht erfordert geeignete Methoden der Kontrolle und Bewertung.

Gruppendynamik: Auch im Blended Learning müssen die Lehrkräfte die Gruppendynamik steuern, hier aber in zwei unterschiedlichen Lernumgebungen.

Isolation von Lernenden: Blended Learning bietet zwar mehr persönliche Interaktion als reines Online-Lernen. Gleichwohl ist dafür zu sorgen, dass die Lernenden sich auch im virtuellen Raum verbunden und unterstützt fühlen.

Technische Probleme: Lernende und Lehrende können technische Probleme haben. Dafür sollte geeignete Hilfe bereitstehen.

RESOURCE #2

Es gibt verschiedene Wege, Blended Learning einzusetzen. In dieser Artikelsammlung (auf Englisch) werden fünf Blended-Learning-Modelle vorgfestellt: Rotation in der ganzen Gruppe Stationswechsel Flipped Classroom Wiedergabelisten Hybridkurse. Es wird erörtet, wie sie für den Präsenz-, Fern- und Hybridunterricht angepasst werden können. https://avidopenaccess.org/collections/explore-blended-learning-strategies/

Vorzüge herkömmlicher Lernumgebungen (1)

Unmittelbares Feedback und Interaktion:

In herkömmlichen Lernumgebung (Klassenzimmer, Seminarraum) können die Lernenden unmittelbar mit der Lehrperson interagieren. Sie können spontan Fragen zu stellen und sich direkt Diskussionen beteiligen.

Networking:

In herkömmlichen Lernumgebungen können die Lernenden mit ihren Kollegen (oft Gleichaltrige) interagieren. Das fördert Sozialkompetenz und Teamarbeit und lässt ein Gemeinschaftsgefühl entstehen.

Engagement für die Gemeinschaft:

Das Klassenzimmer bietet eine strukturierte Lernumgebung mit klaren Routinen, klarem Zeitplan und allerlei Gegenständen im Raum, die den Lernprozess fördern.

Gelegenheit zur praktischen Übung:

Fächer wie Kunst und Sport aber auch Teile der Naturwissenschaften erfordern praktische Übung. Das erfordert eine entsprechende räumliche Umgebung und Ausstattung.

Zugang zu physischen Ressourcen:

Beim Lernen in Präsenz hat man üblicherweise Zugang zu physischen Lernmitteln wie Lehrbüchern, einer Bibliothek, speziellen Geräten, etc.

Prüfungen unter Aufsicht:

Prüfungen finden unter direkter Aufsicht statt. Das stellt sicher, dass niemand schummelt und dass somit das Prüfungsergebnis fair ist.

Unkomplizierte Nutzung schriftlichen Materials:

Schriftliche Lernmaterailien sind im Klassenzimmer typischerweise auf Papier vorhanden. Man braucht zu Ihrer Nutzung also keine Geräte.

Persönliche Unterstützung und Anleitung:

Die Lernenden können sich bei vielen Gelegenheiten an die Lehrkräfte wenden, um Hilfe, oder Feedback zu erhalten; nicht nur im Unterricht, auch bei Sprechstunden oder einfach auf dem Korridor.

Nonverbale Kommunikation:

Beim Lernen im Klassenzimmer spielen nonverbale Hinweise wie Körpersprache und Mimik eine wichtige Rolle. Diese helfen den Lehrkräften, zu beurteilen, ob die Lernenden das Material verstehen und wie engagiert sie sind.

Bewährte Pädagogik:

Lernen im Klassenraum hat eine lange Geschichte und lang erprobte pädagogische Methodik.

Teamaktivitäten und Gruppenprojekte:

Physische Lernorte bieten Lernenden oft Gelegenheit, sich durch Praktika, Dienstleistungs-Angebote (Service Learning) und ehrenamtliche Arbeit in der lokalen Gemeinschaft zu engagieren.

Identität und Gemeinschaft:

Ein physischer Lernort bringt of eine eigene Kultur, Identität und ein Zugehörigkeitsgefühl mit sich. Das kann ein wichtiger Teil der Lernerfahrung sein.

Erfahrungslernen:

Exkursionen, Praktika etc. sind wichtige Bestandteile eines traditionellen Lernumfelds.

Engagement für die Gemeinschaft:

Physische Lernorte bieten Lernenden oft Gelegenheit, sich durch Praktika, Dienstleistungs-Angebote (Service Learning) und ehrenamtliche Arbeit in der lokalen Gemeinschaft zu engagieren.

Gemeinschaftliches Engagement und Service Learning:

Traditionelles Lernen beinhaltet oft Gelegenheiten für Studenten, sich durch Dienstleistungsprojekte, Praktika oder ehrenamtliche Arbeit in der lokalen Gemeinschaft zu engagieren.

Nachteile herkömmlicher Lernumgebungen (1)

Unflexibel: In herkömmlchen Lernumgebungen müssen sich Lernende an feste Zeitpläne und Orte halten, und diese werde oft nicht dem individuellen Lernstil und den zeitlichen Bedürfnissen und anderen Verpflichtungen der Lernenden entsprechen.

Ortsbindung: Die Lernenden müssen in persona am Lernort sein. Das erschwert das Lernen für alle, die weiter weg wohnen oder kein geeignetes Verkehrsmittel haben.

Fehlender Zugang Ressourcen: Einige Einrichtungen bieten möglicherweise nur begrenzten Zugang zu Dingen wie Lernmaterialien, Bibliotheken oder Geräten, und das wird sich negativ aufs Lernens auswirken.

Ineffizienz großer Gruppen: In großen Klassen kann es für die Lehrkräfte schwierig sein, jedem einzelnen Schüler individuelle Aufmerksamkeit und Unterstützung zukommen zu lassen, was zu Verständnislücken führen kann.

Umstände verhindern Unterricht am Lernort: Schlechtes Wetter, Überschwemmungen, Pandemien oder andere Umstände können das Abhalten des Unterrichts an einem zentralen Lernort verunmöglichen.

Begrenzte Vielfalt der Lernstile: Lernen in herkömmlichen Formen wird nur bestimmten Lernstilen gerecht. Lernwillige mit anderem Lernstil werden benachteiligt.

Eingeschränkte Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen: Nicht alle Lernorte sind behindertengerecht eingerichtet. Damit sind möglicherweise bestimmte Personenkreise faktisch ausgeschlossen.

Kosten: Die Lernenden müssen möglicherweise Kosten für Lehrbücher, Kursmaterialien und Fahrten tragen.

Nachteile herkömmlicher Lernumgebungen (2)

Konkurrenzdruck: Im herkömmlichen Klassenzimmern fühlen sich die Schüler möglicherweise unter Druck gesetzt, mit ihren Mitschülern zu konkurrieren, was Stress versursachen und dem Lernen schaden kann.

Wenig Selbstbestimmung: In herkömmliche Lernumgebungen lernt man oft in einem vom Ausbilder vorgegebenen Tempo, das nicht unbedingt mit dem individuellen Lerntempo und den Fähigkeiten der einzelnen Lernenden übereinstimmt.

Wenig Individualität: In einer großen Klasse wird es für Lehrkräfte schwierig bis unmöglich sein, auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der einzelnen Lernenden einzugehen.

Wenig Inklusion: Herkömmliche Lernumgebungen (Klassenzimmer) sind oft nicht auf Lernende eingestellt, die nicht dem traditionellen Muster entsprechen: erwachsene Lernende, Berufstätige oder Personen mit Familienpflichten.

Fehlen einer unmittelbaren technologischen Integration: Moderne Technik (ICT) kann zwar eine große Hilfe beim Lernen sein, aber nicht an allen Einrichtungen werden solche Werkzeuge gut integriert, und dann spielen sie ihren Vorteil nicht aus.

Überlastung der Lehrkräfte: Lehrkräfte haben vielerorts wenig Zeit für die Unterrichtsvorbereitung, die Benotung und die individuelle Betreuung der Schüler.

Verlust des Kontakts zum Einzelnen: In Lernumgebungen wie Vorlesungen mit großem Auditorium kann es schwierig sein, die aktive Beteiligung der Lernenden aufrechtzuerhalten.

Vertiefung: Inquiry Learning

Die Methode des Inquiry Learning soll den Lernenden helfen, kritisch zu denken, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Im Grunde geht es hier darum, Forschungsfragen zu stellen, dann Hypothesen zur möglichen Antwort aufzustellen, dann Informationen zur Lösung der Frage zu suchen; dann einen Text daraus zu verfassen, diesen nochmals zu reflektieren und dann mit anderen zu teilen.

Das lässt sich auch gut im Online-Unterricht einsetzen.

Link zur Ressource: https://avidopenaccess.org/collections/engage-students-through-inquiry-learning/

Vertiefung: Zur Selbständigkeit anregen

Webinar: Encouraging Learner Authonomy (Förderung der Selbstständigkeit von Lernenden) von Samantha Lewis (Cambridge University Press)

Video-Aufzeichnung eines Webinars (Lehrveranstaltung im Internet) von Samantha Lewis, Tätig in der Schullehrer-Ausbildung in Spanien. Man sieht ihre Vortragsfolien und hört ihre Stimme. Aufzeichnung von 2019. Sprache: Englisch.

Ankündigungstext zum Video: „Wie können wir Schülern helfen, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen und sowohl innerhalb als auch außerhalb des Klassenzimmers unabhängiger und selbständiger zu werden? Dieses Webinar konzentriert sich auf die Eigenschaften selbständig Lernender und bietet praktische Ideen für die Entwicklung von Selbständigkeit im Klassenzimmer.“

Link zum Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=uN-90zM4KmM

Tipps für die Lehre im Online-Unterricht (1)

Machen Sie sich mit den Werkzeugen vertraut: mit Lernmanagementsystemen (LMS), Videokonferenzplattformen, Software für die Zusammenarbeit und den vielen Software-Produkten zur Erstellung von Inhalten (Text, Bild, Video, etc.).

Erstellen Sie Multimedia-Materialien wie Videovorlesungen, interaktive Präsentationen, Podcasts und Simulationen. Damit können Sie die Beteiligung der Lernenden zu steigern. Berücksichtigen Sie unterschiedliche Lernstile.

Entwickeln Sie Lernaktivitäten und Ressourcen, auf die jederzeit zugegriffen werden kann. Damit können die Lernenden in ihrem eigenen Tempo und nach ihrem eigenen Zeitplan arbeiten.

Bauen Sie interaktive Elemente ein wie Umfragen, Ratespiele (Quiz), Diskussionsforen und virtuelle Gruppenräume. Damit fördern Sie die aktive Beteiligung und die Interaktion zwischen den Teilnehmern.

Führen Sie Gruppenprojekte, gemeinschaftliche Aufgaben und Peer-Review-Aktivitäten durch. Damit können Sie Teamarbeit fördern und Gemeinschaftsgefühl stärken.

Machen Sie Lernziele, Aufgaben und Bewertungskriterien deutlich. Die Lernenden sollen verstehen, was von ihnen erwartet wird.

Variieren Sie die Bewertungsmethoden. Wechseln Sie zwischen schriftliche Aufgaben, Tests, Projekten, Präsentationen und Peer-Beurteilungen.

Ermutigen Sie die Lernenden, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen, indem Sie Materialien für eigenständige Recherchen, Werkzeuge zur Selbsteinschätzung und Möglichkeiten zur Reflexion anbieten.

Planen Sie Live-Sitzungen für Diskussionen, Frage- und Antwortrunden und interaktive Aktivitäten ein, um die Beteiligung der Lernenden direkt in der Sitzung zu fördern und auf unmittelbare Fragen oder Anliegen einzugehen.

Im Idealfall sind Lernmaterialien so ausgestattet, dass auch Lernende mit besonderen Bedürfnissen sie benützen können. Barrierefreiheit ist ein weites Feld. Denken Sie an Bildersatztexte, Kontrastvarianten für Farbenblinde, Untertitel für Hörgeschädigte etc.

Geben Sie klares, konstruktives Feedback zu den Beiträgen der Lernenden. Das fördert das Lernen und das Verständnis des Stoffes.

Bauen Sie Offline-Aktivitäten ein, um der Ermüdung am Bildschirm entgegenzuwirken. Geeignet sind Leseaufgaben, das Scheiben reflektierender Lerntagebücher, praktische Arbeiten oder auch gemeinsame Entspannungsübungen.

Planen Sie Aktivitäten, die die Schüler anregen, Wissen zu analysieren, zu bewerten und auf reale Szenarien anzuwenden. Das fördert das kritische Denken.

Bieten Sie Material für zusätzliche Übungen und zusätzliche Lektüre an. Denken Sie auch an Hilfen für Schüler, die mehr Unterstützung benötigen.

Holen Sie sich Anregungen von den Lernenden. Nutzen Sie deren Feedback, um Ihre Lehrmethoden und Ihre Bewertungsstrategien zu verbessern.

Vertiefung: Zur Selbständigkeit anregen

Webinar: Encouraging Learner Authonomy (Förderung der Selbstständigkeit von Lernenden) von Samantha Lewis (Cambridge University Press)

Video-Aufzeichnung eines Webinars (Lehrveranstaltung im Internet) von Samantha Lewis, Tätig in der Schullehrer-Ausbildung in Spanien. Man sieht ihre Vortragsfolien und hört ihre Stimme. Aufzeichnung von 2019. Sprache: Englisch.

Ankündigungstext zum Video: „Wie können wir Schülern helfen, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen und sowohl innerhalb als auch außerhalb des Klassenzimmers unabhängiger und selbständiger zu werden? Dieses Webinar konzentriert sich auf die Eigenschaften selbständig Lernender und bietet praktische Ideen für die Entwicklung von Selbständigkeit im Klassenzimmer.“

Link zum Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=uN-90zM4KmM

Förderung der Interaktion in virtuellen Räumen

Schaffen Sie Kommunikationskanäle: Nutzen Sie Messaging-Apps, Diskussionsforen und andere Kommunikationstools, um einfachen aber regelmäßigen Austausch zwischen den Lernenden sowie zwischen Lernenden und Lehrkräften zu ermöglichen.

Erwartungen an die Teilnahme festlegen: Vermitteln Sie klar, wie wichtig die aktive Teilnahme und Zusammenarbeit auch in der virtuellen Umgebung ist. Formuliergen Sie die Erwartungen an die Beteiligung an Diskussionen, Gruppenprojekten und anderen Aktivitäten.

Inklusive und respektvolle Kommunikation: Fördern Sie eine Kultur des Respekts und der Inklusion, indem Sie Regeln für die Kommunikation aufstellen, z. B. aktives Zuhören, konstruktives Feedback und die Wertschätzung unterschiedlicher Perspektiven.

Nutzen Sie Eisbrecher-Spiele: Beginnen Sie den Kurs mit einer Eisbrecher-Aktivität, damit sich die Teilnehmer spielerisch kennen lernen und ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen können. Eisbrecher-Aktivitäten helfen, anfängliche Scheu zu überwinden.

Gruppenaktivitäten und Projekte: Initiieren Sie Gruppenprojekte, bei denen Zusammenarbeit gefordert ist. Geben Sie klare Anweisungen dafür. Geben Sie Rollen und Ziele vor. Das schafft Gelegenheit zur Teamarbeit.

Arbeit in Kleingruppen: Kleingruppen-Arbeit kann man nicht nur im Klassenzimmer machen. Die modernen Videokonferenz-Tools bieten ebenfalls die Möglichkeit dazu. In Kleingruppen (typischerweise 3-5 Personen) kann man diskutieren, brainstormen, reflektieren, kritisieren... oder einfach sich gegenseitig besser kennenlernen. Denken Sie auch an bunte Durchmischung der Lernenden.

Synchrone Sitzungen: Es ist eine gute Idee, asynchrone Lernangebote mit synchronen abzuwechseln. Planen Sie also auch Live-Videokonferenzen, Webinare oder interaktive Workshops. Dort erfahren die Lernenden dann direkte Interaktion. Fördern Sie die aktive Teilnahme durch Umfragen, Frage- und Antwortrunden und interaktive Tools.

Vertiefung: Zur Selbständigkeit anregen

Förderung der Interaktion in virtuellen Räumen

Lassen Sie die Ergebnisse von Aufgaben in Peer-Review-Aktivitäten analysieren. Dies regt nicht nur die Interaktion der Lernenden an, sondern fördert auch das kritische Denken.

Es gibt zahllose Tools zum Ermöglichen von gemeinsamer Arbeit an einem Produkt (einer Datei) auch aus der Ferne. File-Sharing-Dienste, virtuelle Pinnwände, Projektmanagement-Plattformen... all dies sollte man Nutzen für Gruppenarbeit und den Ideenaustausch.

Ermutigen Sie die Lernenden, über ihre eigenen Lernerfahrungen nachzudenken und ihre Erkenntnisse in Diskussionen oder Foren auszutauschen. Dies fördert das kritische Denken und die Selbstwahrnehmung.

Wenn Sie in Gruppen arbeiten, weisen Sie bestimmte Rollen zu (z. B. Moderator, Protokollant, Zeitwächter). Das hilft, sicherzustellen, dass alle eingebunden sind.

Ermutigen Sie die Schüler dazu, selber Diskussionen zu leiten, Stoff zu präsentieren oder Ideen zu vermitteln. Dadurch werden die Lernenden gestärkt, und es wird eine kooperative Lernumgebung geschaffen.

Gut ist eine große Vielfalt bei den Aktivitäten im Unterricht. Setzen Sie Fallstudien, Simulationen, Diskussionen und Problemlösungsübungen ein. Das holt dann Lernende mit den nterschiedlichsten Lernstilen ab.

Äußern Sie Anerkennung für Leistungen von Einzelnen und von Gruppen. Das fördert eine positive, unterstützende Atmosphäre.

Holen Sie als Lehrperson regelmäßig Feedback von den Lernenden ein, auch zu ihrem Erleben der Interaktion und der Zusammenarbeit. Gestützt darauf können sie u.U. Ihre Unterrichtsweise noch verbessern.

Ressource Nr. 5

Fallstudie

Fernlern-Angebote in der berufichen Bildung (S. 1)

Kontext

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie sahen sich Berufsbildungseinrichtungen in ganz Europa mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert. Dieses Fallbeispiel dokumentiert, wie am Europäischen Berufsbildungsinstitut (EV) der Sprung zur Berufsbildung mit Fernlern-Elementen gelungen ist. Das Beispiel zeigt Strategien, Instrumente und Ergebnisse.

Die Einrichtung

Europäisches Berufsbildungsinstitut (EVI)

- Berufsbildungszentrum

- Studiengänge: IT & Softwareentwicklung, Tourismus & Gastgewerbe, Gesundheitswesen und grüne Energietechnologie

- Studierende: 800

- Ausbilder: 40

Herausforderungen:

- Studierende und Dozenten aus verschiedenen europäischen Ländern mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen.

- Digitale Kluft: Unterschiedlicher Zugang zu Technologie und Internet in den europäischen Regionen.

- Einhaltung der EU-Normen: Sicherstellung, dass die Fernlernmethoden den EU-Anforderungen an Akkreditierung und Qualitätssicherung entsprechen.

- Aufrechterhaltung des Praxislernens (Training praktischer Fertigkeiten) trotz Fernlern-Situation

Wie wurde vorgegangen?

Sprachunterstützungsteams: Teams aus mehrsprachigen Lehrkräften wurden gebildet, um die Kommunikation mit Lernenden mit unterschiedlichem sprachlichen Hintergrund zu erleichtern.

Übersetzte Ressourcen: Die wichtigsten Materialien wurden in mehrere Sprachen übersetzt.

Ausgabe von Laptops an die Studierenden. Übernahme der Internet-Kosten von Lernenden in bedürftigen Regionen.

Nutzung von EU-Programmen, um Geld Förderung für Projekte zur digitalen Integration zu erhalten.

Enge Zusammenarbeit mit den europäischen Akkreditierungsstellen, um sicherzustellen, dass die Fernlernmethoden den EU-Standards entsprechen.

Regelmäßige Audits und Evaluationen: Durchführung von Selbstevaluationen und Audits, um die Einhaltung der EU-Vorschriften zu gewährleisten.

Entwicklung virtueller Labore für praktische Programme wie grüne Energietechnkik und Gesundheitswesen.

Einsatz von Simulations-Software zur Nachbildung realistischer Szenarien in der IT- und Softwareentwicklung.

Internationale Lerngruppen: Bildung gemischter Gruppen zur Förderung des interkulturellen Lernens und der Vernetzung.

Training der interkulturelle Kompetenz: spezielle Module zur Förderung des Verständnisses kultureller Unterschiede

Ergebnisse:

90 Prozent der Lernenden gaben an, dass sie durch die Bereitstellung von Laptops und die Übernahme der Internet-Kosten besseren Zugang zu Lernmitteln haben.

Die Anwesenheits- und Teilnahmequoten blieben auf dem Niveau vor der Pandemie.

88 Prozent der Lernenden haben ihre Lernziele erreicht, und 80 % der Dozenten sind mit den Fortschritten der Lernenden zufrieden.

EVI erhielt positive Rückmeldungen von den Akkreditierungsstellen der EU. Sie bestätigten die Wirksamkeit der Fernlern-Methodik.

Die Umfragen ergaben, dass 85 % der Studierenden mit der Qualität des Online-Unterrichts zufrieden waren.

Welche Lehren wurden gezogen?

Das Verständnis und die Achtung unterschiedlicher kultureller Hintergründe sind entscheidend für eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit mit EU-Initiativen und Akkreditierungsstellen erwies sich für die Einhaltung und Aufrechterhaltung hoher Standards unerlässlich.

Die Bereitstellung der notwendigen technischen Ressourcen ist Voraussetzung für jedes Distanzlern-Programm.

Virtuelle Labore und Simulationen können praktische Erfahrungen effektiv nachbilden

Internationale Lerngruppen: Bildung gemischter Gruppen zur Förderung des interkulturellen Lernens und der Vernetzung.

Training der interkulturelle Kompetenz: spezielle Module zur Förderung des Verständnisses kultureller Unterschiede

Machen Sie dieses Quiz, um zu bewerten, wie viel Sie gelernt haben!

Referenzen

- European Centre for the Development of Vocational Training – CEDEFOP (2022). Promoting digital inclusion in VET: what works and how? https://www.cedefop.europa.eu/en/blog-articles/promoting-digital-inclusion-vet-what-works-and-how

- ILO-UNESCO-WBG Survey for TVET providers, policy-makers and social partners on addressing the COVID-19 pandemic: https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_740668/lang–en/index.htm

- OECD (2020). Vocational Education and Training for a Global Economy: Lessons from Four Countries. Retrieved from https://www.oecd.org/education/innovation-education/vocational-education-and-training-for-a-global-economy-lessons-from-four-countries-86204018-en.htm

- European Commission. (2020). Digital Education Action Plan: Making digital more accessible. https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan

- UNESCO (2020). Distance Learning Solutions. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373305

- World Bank. (2020). Remote Learning and COVID-19: Adapting Vocational Education and Training. https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic

Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür verantwortlich gemacht werden.Projektnummer: 2022-1-SE01-KA220-VET-000087462